서포트하는 선수가 없습니다.선수들을 서포트 해보세요!

서포트하는 선수가 없습니다.선수들을 서포트 해보세요!

[비즈볼 프로젝트 신주영] 머니볼이라 명명된 야구의 새로운 패러다임은 아주 많은 것을 바꾸어 놓았다. 빌리 빈이 오클랜드의 단장이 된 것이 1997년이고, 기적 같은 20연승을 기록하며 신화의 가장 화려한 순간을 빚어낸 것이 2002년의 일이다. 그 후 머니볼의 이론적 기반인 세이버메트릭스는 메이저리그의 놀라운 혁신을 주도했다.

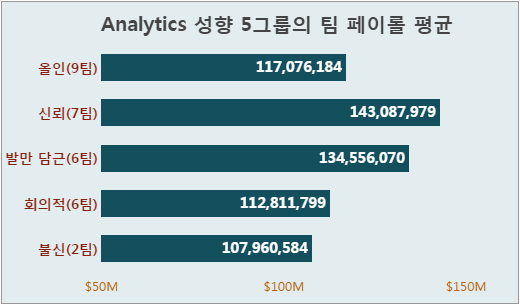

ESPN은 2015년 초 세이버메트릭스, 바이오메트릭스 등 데이터 분석 성향과 투자를 기준으로 메이저리그 구단을 '올인(All-In)'에서부터 '불신(nonbelievers)'까지 5단계로 분류한 적이 있다. 정규 시즌을 모두 마친 시점에서 각 팀의 성적은 어땠을까? 메이저리그 구단들이 가진 데이터드리븐(Data-Driven) 성향의 차이는 실제로 팀 성적에 영향을 주고 있을까?

* ESPN에서 사용했던 표현은 'the great analytics ranking'이다. 그런데 이를 '전력분석'이라 할 경우 전통적 의미와 구분하기 어려워 '데이터드리븐'란 표현을 사용함을 밝힌다.

데이터드리븐 성향의 팀이 더 많이 이겼다.

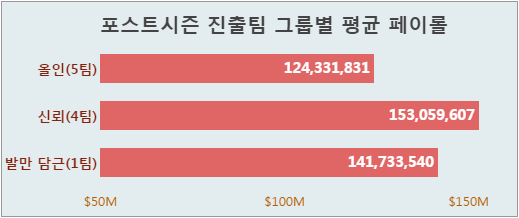

가장 적극적인 '올인' 그룹은 9개 팀인데 이 중 5팀(세인트루이스, 뉴욕 양키스, 휴스턴, 시카고 컵스, 피츠버그)이 포스트시즌에 진출했다. 다음 단계인 '신뢰(Believers)' 그룹에는 7개 팀이 속했는데 캔자스시티, 토론토, 다저스, 메츠 4팀이 각각 지구 우승 후 디비전 시리즈로 향했고 '살짝 발 담근(One Foot In)' 그룹의 6개 팀 중에는 텍사스 레인저스 1팀이 가을야구를 했다. 반면 '회의적(Skeptic)' 그룹 6팀과 '불신' 그룹 2팀 중에는 포스트시즌 진출팀이 아예 없었다.

물론 이런 차이가 단지 데이터드리븐 성향에 의해 갈렸다고 단정하기는 이르다. 양키즈나 다저스처럼 데이터드리븐 성향과 관계없이 많은 돈을 쓰며 좋은 성적을 거둘 수도 있다. 다음은 5개 그룹의 2015년도 페이롤 평균이다.

올인 그룹은 9개 팀 중 5개 팀이 포스트시즌에 진출하며 가장 좋은 성적을 올렸지만 그렇다고 다른 그룹에

비해 더 비싼 선수들로 구성된 건 아니다. 오히려 반대다. 올인 그룹의 평균 페이롤은 1억 1천 7백만 달러로

5개 그룹 중 3번째다. 4번째인 회의적 그룹과도 큰 차이가 없다. 리그 페이롤 2위, 3위 팀인 양키즈와 레드

삭스가 이 그룹 안에 속했음에도 그렇다. 그 중 가을야구를 하게 된 5개 팀의 페이롤만 따져봐도 1억 2천 4백

만 달러로 오히려 낮은 편이다.

올인 그룹에 속했고 AL 서부지구에서 86승 76패를 거두며 와일드카드를 차지한 휴스턴은 팀 페이롤 7100만 달러로 전체 30개 팀 중 29위다. 게다가 그들은 지난 10년 동안 리그에서 가장 낮은 승률을 기록했던 팀이다. 그런데 데이터 분석이 그들을 변화시켰다.

휴스턴의 단장 제프 루나우는 MLB의 대표적인 세이버메트릭스 얼리어답터다. 그리고 분석팀 책임자 지크 메달은 NASA 엔지니어 출신으로 루나우가 세인트루이스 스카우팅 디렉터였던 시절부터 함께 일했다. 휴스턴은 또 베이스볼프로스펙터스와 하드볼타임즈에서 활동하던 세이버매트리션 마이크 패스트도 영입했는데, Pitch F/X 전문가로 피치프레이밍이론 성립에 결정적으로 기여한 인물이다.

그들은 그라운드컨트롤(Ground Control)이라는 자체적인 정보분석시스템을 구축했고(그 와중에 해킹 스캔들을 일으키긴 했지만), 로키스가 버린 콜린 맥휴를 영입하여 2014시즌 ERA 2.73짜리 투수로 변신시킨 것 역시 데이터 시스템이 만들어낸 성공적인 사례이다.

가난한 꼴찌팀이 강해지는 방법

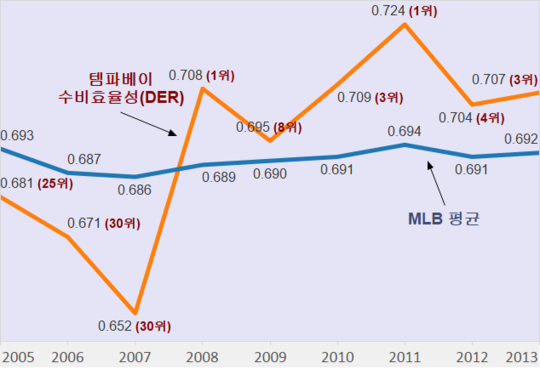

올 시즌에는 지구 4위로 밀려나며 시즌을 마치긴 했지만 지난 10년 사이에 가장 주목할 만한 데이터드리븐 팀은 템파베이 레이스였다.

1998년에 창단한 탬파베이 레이스는 오클랜드 만큼 스몰마켓 팀이었고 또 그만큼 가난했다. 게다가 오클랜드에게는 있었던 "한때의 전성기" 조차 없는 신생팀이었고 가장 부유하고 가장 난폭한 두 팀, 보스턴과 양키즈를 상대해야 하는 AL 동부지구에 속해있었다. 결과적으로 그들은 10년 간 평균 승률이 4할에 못 미치는 전형적인 약팀이었다.

변화는 월가 출신의 스튜어트 스턴버그가 구단을 인수하면서 시작되었다. 그는 앤드류 프리드먼 단장, 조 매든 감독 체제로 팀을 정비했고 2008년 지구 우승을 차지하며 월드시리즈까지 올라갔다. 이때 팀 페이롤은 4300만 달러로 전체 30개 팀 중 29위였고, 탬파베이에 밀려 지구 3위에 그치며 포스트시즌 진출에 실패한 양키스의 팀연봉 총액은 2억 달러를 넘기고 있었다.

탬파베이의 성공은 그 후에도 꾸준히 이어졌는데 2008년 이후 1승당 로스터 페이롤이 70만 달러로 모든 팀 중 가장 낮았고, 양키스의 240만 달러에 비하면 1/3 수준이다. 그들은 가장 적은 금액으로 가장 효율적인 승리를 만들었다.

이제 세이버메트릭스는 가난한 스몰마켓팀의 전유물이 아니다. 연봉 총액 빅3 다저스, 양키즈, 레드삭스 3팀 모두 올인 또는 신뢰 그룹에 속한다. 그 중 선구자는 보스턴 레드삭스였다.

1920년 이후 밤비노의 저주에 시달리며 우승에 지독하게 목말랐던 보스턴은 2000년대 초 오클랜드의 성공을 모델로 팀 개혁을 시작했다. 신출내기 테오 엡스타인이 단장 자리에 앉으며 세이버메트릭스의 대부 빌 제임스를 자문역으로 끌어들였다. BABIP와 DIPS 이론을 처음 발제한 보로스 맥크라켄도 이 즈음 보스턴에 합류했다. 그리고 2년 후인 2004년, 모두 아는 것처럼 86년짜리 저주를 끝장내는데 성공했다.

오클랜드의 성공이 템파베이, 클리블랜드 같은 가난한 팀의 희망이 되었다면 보스턴의 성공은 자존심을 다친 부자 구단을 자극했다.

보스턴 만큼 혹은 그 이상으로 깊은 저주에 고통받아온 시카고 컵스는 검증된 해결사 테오 옙스타인을 5년 2000만 달러라는 스타 선수급 계약으로 데려왔고, 보스턴이 빌 제임스와 손을 잡은 것과 비슷하게 당대 최고 거물 세이버리스트(Saberist) 톰 탱고와 독점 자문계약을 맺었다.

심지어 양키스도 변했다. 제국을 이끌던 조지 스타인브레너는 2008년을 끝으로 일선에서 물러나게 되는데 건강상의 이유도 있었겠지만 그 해 스몰마켓 팀 템파베이에게 당했던 수모 역시 영향이 없다고 할 순 없다. 지금의 양키스는 2000년대에 그랬던 것처럼 모든 것을 돈으로 해결하는 팀이 아니다. 그들은 분석 전문가 마이클 피쉬먼을 중심으로 하는 15명의 메이저리그 최대 규모 분석팀을 가지고 있고 조 지라디 감독은 모든 시리즈가 시작되기 전 피쉬먼과 그의 분석팀에게 전략적 자문을 구하는 것으로 알려져 있다.

최근 3년 동안 양키스를 제치고 연봉 총액 1위 자리를 지키고 있는 다저스 역시 탬파베이 신화의 주인공인 앤드류 프리드먼을 사장으로, '원조 머니볼' 오클랜드 빌리 빈 단장의 오른팔이었던 파르한 자이디를 단장으로 앉히며 점점 더 데이터드리븐 성향이 강해지고 있다.

양키즈의 변절보다 다저스의 전향이 어쩌면 더 인상적인 이유는 그들이 경험했던 흑역사 때문이다. 빅마켓 구단치고 일찌감치 '머니볼 따라 하기'에 손을 댔던 다저스는 폴 디포데스타 단장 시절 참혹하고 망신스러운 실패를 경험했고, 이런 이유로 빅마켓 팀 중 세이버메트릭스에 대해 가장 비판적이고 냉소적인 여론에 둘러쌓여 있었다.

물론 어떤 팀들은 데이터드리븐 전략에 대해 여전히 회의적이고 소극적이다. 하지만 그들은 대가를 지불해야 했다. 더 많이 패배했고, 그들의 시즌은 경쟁자들보다 좀 더 일찍 끝났다. 어떤 팀은 리그에서 가장 비싼 선수들로 팀을 구성했지만 결과는 달라지지 않았다.

'데이터드리븐' 전략은 어떻게 더 많은 승리를 가져다 주는가?

원조 오클랜드의 비법이 출루율과 OPS에 있었던 것은 잘 알려진 사실이다. 그런 이유로 누군가는 출루율과 OPS를 중시하는 것이 머니볼이고 세이버메트릭스라고 생각한다. 하지만 그것은 틀렸다. 중요한 것은 특정한 스탯이 아니라 정보의 비대칭성이다. 나는 알고 있지만 남들은 모르는 정보를 어떻게 활용하는가의 문제라는 것이다.

잘 치고 잘 달리는 타자가 아니라 지루하게 공을 골라내는 타자들을 빌리 빈은 상대적으로 싼 가격에 살 수 있었고, 그들이 팀의 승리를 이끌었다. 하지만 비법이 널리 알려지자 다저스나 보스턴 같은 부자들이 '머니볼형 타자' 쇼핑에 뛰어들었고, OPS가 높은 타자의 가격이 폭등했다. OPS가 더 이상 머니볼의 근간일 수 없게 된 것이다.

신화의 두 번째 주인공 탬파베이 레이스는 거기서 출발했다. 과소평가되어 있지만 효율적인 또 다른 비밀 레시피가 필요했는데 그들이 찾아낸 것은 '수비'였다. 2008년 이후 AL 동부지구의 강자가 된 템파베이의 아이콘은 수비형 포수 호세 몰리나다. 전통적인 시각에서 본다면 통산 타율 0.237, 출루율 0.285에 불과한 쓸모없는 선수였다. 포수에게 수비가 중요하다고 하지만 최소한의 공격 능력은 갖고 있을 때의 이야기다. 하지만 템파베이는 PitchF/X라는 새로운 분석기술을 통해 숨겨진 가치를 발견했다. '볼을 스트라이크로 바꾸는' 프레이밍 능력이었다.

2007년까지 최하위 권의 수비력을 갖고있던 탬파베이는 2008년 순식간에 리그에서 수비효율성(DER)이 가장 높은 팀으로 바뀌었다. 싼 값에 쉽게 구할 수 있는 수비 요소는 데이터 분석의 눈이 아니면 찾아낼 수 없는 것이었다. 즉, 템파베이는 '수비'라는 승리 요인에 대한 정보의 비대칭성을 최대한 이용한 것이다.

2014년 파란을 일으키며 월드시리즈 우승 직전까지 갔던 미러클 캔자스시티도 '신뢰' 그룹에 속하는 데이터드리븐 팀이다. 그리고 홈런보다 도루, 선발보다 불펜의 강점으로 승리를 만드는 이단의 팀이다. 올 시즌에도 지구 우승을 차지한 후 디비전 시리즈를 통과, AL 챔피언십 시리즈를 치르는 중이다. 이들의 2015년 연봉 총액은 30개 팀 중 17위로 중하위권에 속한다.

결국 데이터드리븐 전략의 첫 번째 본질은 남들은 모르는 혹은 과소평가된 승리 요인을 어떻게 찾아내는가에 있다. 십 수년 전 오클랜드에서 시작된 경쟁은 그렇기에 지금까지도 계속되고 있다.

한국프로야구의 머니볼

KBO 리그에서 상대적으로 데이터드리븐 성향이 강한 팀은 넥센 히어로즈와 NC 다이노스로 알려져 있다. 특히 NC는 IT기업 배경의 영향 탓인지 선수 경력이 없는 인원이 주축이 된 독립된 분석팀을 유일하게 가지고 있다. 그리고 이 두 팀은 낮은 페이롤에도 불구하고 많은 승리를 얻었다.

2015시즌 기준 KBO 각 팀의 상위 27명 평균 연봉은 1억 8000만 원 정도이고 1승당 7200만 원이다. 그런데 넥센의 1승당 금액은 5990만 원으로 리그 평균의 83% 수준이고, NC는 그보다 더 낮은 4410만 원으로 겨우 61% 수준이다.

1승 당 연봉 4410만원으로 포스트시즌에 오른 NC 다이노스(사진 제공 : NC 다이노스)

반면 강한 팬덤, 부유한 모기업을 배경으로 둔 어떤 팀들은 2000년대 이후 약속이나 한 것처럼 긴 암흑기를 겪었고, 그것이 완전히 끝났는지도 불확실하다. 이들은 리그에서 가장 보수적이고 전통적인 방식의 운영을 하는 팀이다. 몇 해 전 지방의 어떤 구단은 OPS를 중시하는 '세이버메트릭스식' 운영을 하겠다고 했었지만 그것이야말로 이들이 데이터드리븐 전략에 얼마나 무지한지 반증하는 사례라 할 수 있다.

E=mc^2 공식을 안다고 상대성이론가가 되는 것은 아니다. 그들에게 "OPS를 중시하는 구단 운영"이란 선수들 혹은 감독과 코치들에게 팀 OPS를 높이라고 닦달하는 것이었을지도 모르겠다.

물론 넥센, NC 두 팀의 약진을 데이터드리븐 성향에서만 찾는 것은 무리가 있다. 어쨌든 KBO 구단의 운영은 큰 차이 없이 전통적인 틀을 벗어나지 않기 때문이다. 하지만 차이는 있다. 적어도 이 두 팀은 '데이터드리븐'이라는 새로운 패러다임에 관심을 가져볼 정도의 유연함과 개방성을 가졌다는 점이다. 그리고 이 유연함과 개방성은 데이터드리븐 전략의 두 번째 본질과 닿아있다.

KBO 팀 프런트의 구성은 즈금 과장해서 표현한다면 평생 야구만 해온 현장 출신의 스탭들과 야구라고는 전혀 모르는 모기업 출신의 스탭들로 양분되어 있다. 극단적인 전문가 집단과 극단적인 제널럴리스트의 동거가 협업의 어려움을 낳는 것은 당연하다.

요즘 유행하는 소위 '빅데이터'가 신비로운 무엇이라 믿는 것은 바보 같은 일이다. 세이버메트릭스의 놀라운 성공은 숫자의 마법이 기적을 행했기 때문이 아니다. 데이터는 그 자체가 성공을 불러오는 마법이 아니라 소통을 위한 언어이고 협력을 위한 플랫폼이다.

그래서, 데이터드리븐 전략의 두 번째 본질은 '개방성'이다. 과거와 달리 메이저리그 구단에는 다양한 경력과 전문지식을 가진 인재들이 참여하고 있다. 지난 9월 빅데이터에 관한 컨퍼런스에 참가한 오클랜드 단장 빌리 빈은 MLB가 지난 십여 년 동안 겪은 변화에 대해 이렇게 말했다.

예전에는 '나는 선수 출신이고 그러니까 자격이 있어'같은 식이었다면 지금은 다릅니다. 메이저리그 구단들은 더 유능한 인재를 채용하는데 있어서 애플이나 구글과 경쟁하고 있습니다."

데이터의 힘은 그것이 가진 객관성과 보편성에서 온다. 데이터는 '당신 야구 얼마나 해봤는데?'라고 묻지 않는다. 그래서 다른 배경, 다른 전문분야를 가진 인적 자원이 협력하고 소통하는 가능성을 열어준다. 세이버메트릭스의 가장 큰 공헌은 '선수 경력의 유무'가 더 이상, 그들이 야구의 세상 안으로 들어오는데 장애물이 될 수 없게 만들었다는 것에 있다. 새로운 전문성과 재능이 구단 운영에 참여하게 되면서 더 다양한 전략과 더 많은 승리가 따라왔다.

KBO 리그가 세이버메트릭스와 같은 데이터드리븐 전략에 덜 적합한 것은 사실이다. 선수풀이 좁고 통계적 데이터 축적도 오래되지 못했다. 선수 거래 시장이 활성화되지 않은 점도 그렇다.

하지만 데이터드리븐 전략의 본질은 첫째, 정보의 비대칭성을 통해 비교우위를 점하기 위한 지속적 혁신이며, 둘째로 다양한 전문적 역량과 재능을 야구로 끌어들이는 개방성에 있다. 그렇다면 조금 달리 생각해볼 수도 있다.

메이저리그 구단들은, 말하자면 전문가 중의 전문가였다. 하지만 전통적인 방식의 야구 안에서만 그랬다. 또 그들은 지독하게 보수적이고 폐쇄적인 집단이기도 했다. 그런데 데이터를 매개로 야구 밖 세상의 재능이 모여들고 그 에너지가 쌓이자 변화가 일어났다.

그들은 100년도 넘게 야구를 해왔지만 아직도 누군가는, 승리를 위한 새로운 레시피를 끊임없이 찾아낸다. 빅데이터가 마법이라서 그런 것이 아니다. 혁신에 대한 동기 그리고 야구 경력의 유무를 따지지 않는 데이터드리븐 전략의 개방성이 그렇게 했다.

프로야구의 발전을 위해 '더 수준 높은 야구'의 필요성을 부정할 이들은 아마 없다. 그리고 수준 높은 야구의 가장 현실적인 전범이 일단은 메이저리그일 수밖에 없음도 사실이다. 그런데 그들은 지금 데이터드리븐의 전략에 열정적으로 몰입하고 있다. 그리고 포스트시즌 진출의 명암도 그로 인해 갈렸다.

2000년대 초반 오클랜드가 새로운 유형의 데이터를 활용해 효율적 승리를 얻기 시작하면서 모든 것이 변했던 것처럼 KBO 리그에서도 그런 팀은 결국 생겨날 것이다. 관건은 누가 먼저 그 주인공이 되느냐가 아닐까?

저작권자 ⓒ bizball project, 무단 전재 및 배포 금지

댓글 6